Hace unos días discutíamos unos amigos cuál había sido el momento deportivo que más nos había llamado la atención de unos años a esta parte. Naturalmente la mayoría se decantó por la opción popular y escogieron las finales del Mundial y la Eurocopa donde España salió victoriosa por primera vez. Algunos, un tanto peculiares –también llamados frikis por el resto- hicimos elecciones más arriesgadas. Para mí fue el partido del mundial de rugby del año 2005 en que Argentina ganó a Francia de un modo tan inesperado como sensacional. Otro, forofo del baloncesto, escogió la final de la NBA en la que Michael Jordan consiguió el anillo tras jugar con más de 38º de fiebre. El último nos sorprendió con la elección de la final de Wimbledon de 2008, ese inolvidable Federer contra Nadal que dejó al suizo entre lágrimas por la derrota.

Esta última elección resultaba tanto más sorprendente cuanto que el susodicho no es un consumidor habitual de eventos deportivos. Alérgico al esfuerzo que genera sudor, era la primera vez que emitía un juicio de valor sobre un hombre en calzonas. Ante la determinación en su voto surgieron los correspondientes interrogantes acerca de cómo y por qué había llegado a aquella conclusión. Mi amigo afirmó entonces que si bien su interés por los deportes era casi nulo, le resultaba “intelectualmente interesante” –palabras suyas, no mías- el choque de mentes e inteligencias tan característico del tenis. Decía que, como buen aficionado a la historia, era curioso observar cómo este deporte reflejaba la condición humana en cuanto lucha de personalidades; de forma análoga a las grandes rivalidades que, de una manera u otra, habían contribuido a moldear el alma de nuestra civilización.

Ante tales planteamientos a uno sólo le queda agachar la cabeza y reconocer que la ingesta de libros de filosofía e historia no te prepara para encontrarte con un pequeño Herodoto bebiendo un vaso de Aquarius. Comencé entonces a dar vueltas a esa idea de la rivalidad como pieza motora de nuestra historia. Como si el hecho natural de que dos sujetos tengan personalidades encontradas pudiese dar lugar, siempre que se encuentren en unas circunstancias que así lo permitan, a un avance, salto o innovación que de otro modo hubiese permanecido oculto o que, sencillamente, no hubiera tenido lugar.

La música siempre ha sido un buen generador de personalidades disfuncionales o digamos, para no ser tan severos, bastante peculiares. El ego del artista seguramente es un complemento necesario para la afirmación y consolidación de una determinada postura estética: A fin de cuentas dice Eugenio Trías que “toda gran obra de arte inventa y funda un género propio y específico”. Lo característico de los músicos contemporáneos es la competición y el recelo mutuo; existen muy pocos ejemplos musicales comparables a la colaboración del maestro Borges con Bioy Casares. A la vez, y en la medida en que el compositor tiende a encuadrarse en estilos, la rivalidad de personas acaba traduciéndose en rivalidad de estilos.

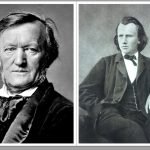

Me vienen a la cabeza un par de antagonismos que encajan perfectamente en esta ecuación. El primero de ellos sería la afamada controversia que existía entre Wagner y su legión de seguidores contra el mesurado clasicismo de Brahms. Brahms respondía al legado clásico que había llegado hasta él de la mano del matrimonio Schumann; él era, como lo llama Harold C. Schonberg, el “guardián de la llama”, de esa herencia clásica iniciada por la primera escuela de Viena entre los siglos XVIII y XIX. Frente a Brahms se alzaba un ejército de entusiastas de la nueva música de Wagner, apadrinados entre otros por Liszt, suegro del creador de Bayreuth. La nueva cosmovisión artística wagneriana removería los cimientos del romanticismo, que nunca volvería a ser igual.

El otro curioso enfrentamiento tiene lugar en las gélidas tierras rusas y como protagonistas a Tchaikovski y Rimsky-Korsakov. Un claro ejemplo de su antagonismo lo narra Stravinski, discípulo de Rimsky, en las maravillosas conversaciones que tuvo con Robert Craft y que posteriormente aparecerían en un delicioso libro. Cuenta Stravinski cómo Rimsky-Korsakov se negó a asistir a un concierto de Gustav Mahler en San Petersburgo -seguramente la única oportunidad que tendría de escuchar al maestro vienés- porque en el programa se incluía una pieza de Tchaikovski, concretamente su Manfred.

Al igual que en la música, la literatura también se halla salpicada de colisiones entre genios. Sin ir más lejos, nuestro Siglo de Oro es el escenario de la famosa disputa entre dos magníficos poetas: aunque en este caso los ataques más virulentos los dirigía el inimitable Quevedo, poca duda cabe de que Góngora y su nariz se guardarían alguna respuesta en la recámara. También asistieron a un espectáculo similar en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Aquí el principal artífice de los ataques era un inestable Edgar Allan Poe que, en un mar de autocompasión tras la muerte de su esposa, hizo de su coetáneo y compañero poeta Longfellow el blanco de furibundos vituperios (hoy le habrían acarreado una buena demanda por difamación) en plan prensa rosa.

Existen casos, menores en número y mayores en intensidad, en que los conflictos se producen no ya entre dos personas sino entre un sujeto y una ciudad entera: Dante, por ejemplo, pone a tantos conciudadanos suyos en el infierno que Florencia se hubiera acabado asemejando al centro de Sevilla durante la Feria de Abril, ni un alma en la calle. Y, unos siglos después, es llamativa la capacidad que tienen tanto Musil en “El Hombre sin atributos” como Karl Kraus, en todo lo que escribe, para asemejar la condición de vienés a la de subnormal profundo.

Y con todo, es fácil observar cómo el campo donde más han influido las grandes personalidades, los egos desmedidos, es el de la propia historia del hombre. El juego político, independientemente de cómo esté organizado, suele llevar a la creación de bandos opuestos. Es una fórmula muy sencilla: unos tienen el poder y otros lo quieren. En la Roma pre-imperial tenemos el famoso “quousque tándem abutere, Catilina, patientia nostra?” de Cicerón. Isabel Tudor se vio obligada a recurrir a tipos como Drake para hacerle la puñeta a Felipe II, y bien que se la hizo; Napoleón se las tuvo que ver con una prefiguración de Churchill en la figura de Pitt el joven, y así en adelante. Probablemente uno de los períodos más marcados por el impulso opuesto de dos hombres fuese la política de la Inglaterra victoriana. Durante un espacio de tiempo impensable en cualquier otro país, dos estadistas dominaron el panorama político del imperio. Del lado de los conservadores surgía la figura de Benjamin Disraeli-ojalá los aspirantes a políticos leyesen alguno, aunque sólo fuese uno, de sus discursos- mientras que en la banca de enfrente estaban los liberales de Gladstone. La contraposición de ideas y percepciones de uno y otro, por muy profunda que fuese, procuró un período de estabilidad política que a su vez llevó la Union Jack hasta los confines del globo.

La lista es infinita y se extiende a todos los recovecos de la sociedad humana: Bernini y Borromini, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, etcétera. Podríamos buscar una explicación a tal fenómeno alegando la eterna curiosidad que siente el hombre ante las discusiones. Los enfrentamientos siempre son entretenidos porque tenemos una especie de morbosa fascinación por el enterramiento de cuchillos en la espalda ajena. Sin embargo este razonamiento se queda un poco corto y sería más correcto decir que en los choques que acabamos de ver, más que dos personas, lo que entran en liza son dos planteamientos distintos, dos ideologías enfrentadas.

La muerte de las ideologías viene siendo anunciada a bombo y platillo desde hace ya muchos años. Si realmente se hubiera producido, cosa que no está del todo clara, sería una buena causa explicativa de la deriva política que llevamos viviendo en occidente desde que los participantes del Mayo del 68 han empezado a necesitar tarjetas de la tercera edad. Las ideologías son necesarias porque el hombre necesita de verdades para funcionar. El relativismo, especialmente en la política, desemboca en la indeterminación filosófica y se pone al servicio del poder; todo vale con tal de perpetuarme en mi puesto. Así, no hay acuerdos permanentes ni realidades que no se puedan saltar y la raison d’état se convierte en la raison de moi. El consenso y la negociación son instrumentos principales porque no hay barreras ni límites. El partidismo, nada más lejano de la auténtica ideología, se va inflitrando sibilinamente en todas las capas de la sociedad haciendo realidad aquello que decía Chesterton: “un político de partido significa un político que podría haber pertenecido a cualquiera de los partidos”.

Historia e ideología caminan de la mano. Y ambas se construyen por las personas que las representan. Personas que ríen, que hablan, que cantan y que discuten entre sí. Los opuestos se atraen y por eso Salieri es conocido a causa de Mozart, las mejores pinturas de Zurbarán deben su origen a Murillo, Dylan pasó al mainstream con el correspondiente mosqueo de Pete Seegler y el baloncesto de Magic Johnson no se entiende sin Larry Bird.